▼子

・2003年8月3日 0:00 サイレンが村に鳴り響く。

・2003年8月3日 2:18 羽生蛇小学校折部分校、図書室。“星を見る会”

L 高遠玲子、四方田春海。

昼子の計画はまず当日にこの二人にあうことから始まる。

なぜならこの時を逃がしたら、その日の23時45分まで、二人の行動を昼子は“知らない”からだ。

異界に呑まれてから、昼子が流れを変えるまで、最初に訪れるチャンスを逃したら、

この二人は空白の時間がもっとも開いてしまう。

幼い四方田春海のことも考えると、もっとも危惧すべき二人だ。だから、この二人にまず出会い、

最終的に集まる人数を考慮した面と、特殊な内装、建物内をうろついている屍人の数、

どちらかといえば、村の真ん中に近いという利点から、“宮田医院”へと、二人を連れて向かうことにする。

その途中、病院へと向かう通り道である上粗戸、眞魚川護岸工事現場には、前々から用意しておいた“荷物”を事前に隠して置き、

通りかかったその時に回収することにした。眞魚川護岸工事現場に“荷物”を隠す理由は、

27年前と現代が入り混じった異界の羽生蛇村のなかで、ここだけは2003年の土地のものだからだ。

よって、異界に飲まれる前に、この工事現場に荷物を隠しておけば、異界に呑まれたあとにも取りに行くことができるはず。

隠し場所はプレハブ小屋の隣。家電などのガラクタが積み上げられた場所に紛れ込ませて隠しておくことにした。

荷物を回収し、二人を連れて宮田医院へとたどり着いたら、二人に病院のどこか、鍵、少なくとも扉がしまる場所へと隠れてもらう。

病院というのは部屋数も多いし、“宮田”病院というのは普通の病院よりかは頑丈にできているはず。

また、このときはまだ、海送りのサイレンは鳴っていないため、室内には、徘徊を繰り返す半屍人しかいない。

扉を閉め、つっかえをして、息を殺していれば気づかれることはまずないはずだ。

それが終わったら、次は7:13の刈割、不入谷を目指す。

儀式から逃げていた美耶子が須田恭也に出会い、共に逃避を続けているはずだ。

このとき、“石碑”を倒すよう促す。のちに“木る伝”と呼ばれる神を倒す武器の力を解放するのに必要な行動だ。

ほかに石碑は別の場所に三つ。その三つはそれそれ石碑を倒すと“設定”されている当人にしてもらうつもりだ。

その行動の指示は、当日までに渡す“地図”にその記載がすんでいる。

美耶子、須田恭也、に会えたら、再び宮田医院へ。その直後の行動はまだ曖昧だ。

このときすでに須田恭也は致命傷ともいえる傷を負っている。それなのに普通に行動を続けていられるのは、

神の血潮、赤い水が体内に入り、屍人化が進んでいるからだ。これを止めるためには神代の血、神の血を引きながらも、

自我を保っているものの血液、美耶子の血が必要だ。そして、美耶子にも。

二人には、神の花嫁としての素質を無効とする、“血の杯”を行ってもらわなければならない。

しかし、このときに近い時間、11:02に美浜奈保子の所在が明らかになっている。

途中、10:38に病院にやってくるであろう宮田司郎、恩田理沙への事情の説明を挟むとして、

宮田医院から美浜のいる合石岳は近いが、果たして間に合うだろうか。

そして、同時刻に志村晃も同じ場所にいるが、彼には後に、手帳を探してさ迷う安野依子を助ける役目があるので、

この時は、接触しない予定だ。むしろ、志村には、異界で姿を見せるのも現時点では危ういかもしれない。

彼は“神代”というものを嫌悪している。望んでいなくとも、昼子の名の前についているものは、それであって、

今日に至るまで、彼と昼子の関係は良好とは言えなかった。

総合して考えると、おそらく、このとき美浜に接触することは難しいだろう。

だが、この機会を逃すと22:11、小学校の図書室まで、美浜の所在をつかむことはできない。

しかし、そこまでいくと、美浜は、ある本を読み、この村に受け継がれている“永遠の生”の言い伝えを完全に知ってしまう。

そして、それに執着してしまったが最後、彼女は赤い水へと体を自ら沈めることを救いだと思い込み、

結果化物となってこちらに襲い掛かってくるようになるのだ。

だから、昼子は考えた。

11:02に接触できなかった場合を踏まえて、美浜が言い伝えを知らず、まだわけのわからないうちに接触する方法。

それは、簡単だ。異界に飲まれる前に、図書室から「羽生蛇村民話集」を持ち出しておくだけでいい。

図書カードを手にして図書室にやってきたとして、本がなければ、彼女は永遠の生の仕組みに気づくまで、少なくとも時間は稼げる。

接触するまでの時間は開いてしまうが、それも仕方がない。こちらのほうがより確実であるし、労力も分散できる。

でも、もしも、本を持ち出して置いても、彼女が永遠の生に憧れて、こちらの言い分を信じてくれない事態に陥った場合、

恐らく昼子は、どうにもできず、彼女の今後を祈るだけになるだろう。

赤い水に救いを見出してしまった後の美浜奈保子は、どちらかと言えば、昼子にとって、“神代淳”よりの印象を持っていた。

小学校に侵入し、「羽生蛇村民話集」を持ち出して置く。

言ってしまえば簡単なことだが、実際、否子として、小学校に立ち入ることができるのか、それは定かではなかった。

隠れ蓑として否子という立場は十分に役にたったが、こういうときは厄介だ。

皮肉にも、昼子が否子でなく、普通の子供として小学生をしていたのなら“本当に”簡単だっただろうから。

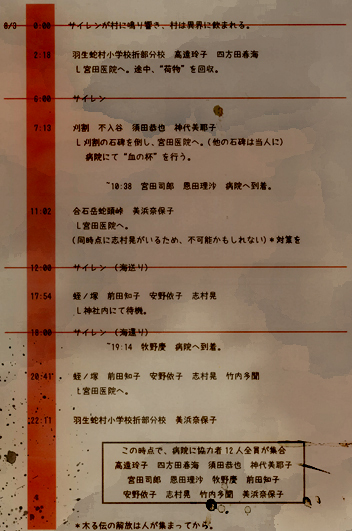

【計画書】

昼子が制作した2003年8月3日〜の未来を描いた計画書の一部。所々、泥で汚れている。

▲母

2001年。

子供のいない学校というのはどこか不気味に感じる。

あるべきものがなくなってしまったような感覚が、今日は午前授業で、

今は、下校の時間をとうに過ぎているという理由で飲み干すのには余りあるようで、子供に合わせて作られた、

少し背の低く取り付けられた窓の枠に手をかけて、西の空でぼんやりとその身を白く滲ませ初めている太陽を眺めていると、

沈黙が木魂のように響いた。山奥で取り残された土地にあるにしては、まだ綺麗な校舎が、

何十年もの間、打ち捨てられて、人に見向きもされなくなった廃墟にように感じる。

まるで、自分の周りをぽっかりと何かに食われてしまったみたいだ。

そこを歩んでいると、自然にずきずきと胸の奥で痛みが呻いて、

高遠玲子は、冬のシンと冷たい廊下で立ち止まっていた。

人生のうちもっとも悲しいことが起こって半年経った。

この村に来てからだと、数か月。かつては絶えず起こっていた悲しみの嵐はなりを潜め、

鋭い切っ先となって、一人ぼっちになった合間を縫うようにやってきていた。

特に、放課後の見回りのときに訪れる哀傷は耐えがたかった。

教員免許を取り、教師となって、何百回もの放課後を、生徒が残っていないか、戸締りはきちんとされているか、

夕暮れの薄暗い静かな廊下を、自分の足音を響かせながら確かめたが、その時の感覚は、こんな、痛みを伴うものではなかったはずだ。

郷愁どころか、初めの頃は、まだ自分が教師であるという自覚に欠け、残ってはいけなかった夜の学校を歩むという行動にどこかわくわくしてさえいた。

けれど、今は、とても長い針で胸の真ん中を刺されているように痛む。

太陽が隠れると、陰った外に、窓は鏡のように自らの顔を反射し始めた。

それを見る前に、高遠は歩みを再開した。自分の顔から浮かび上がる面影に平静でいられる自信がなかった。

そして、半年前から思っている疑問と後悔と手を繋いで、言葉を飲み干す。

なぜ、助けてあげられなかったのか。

***

半年前、高遠は、娘のめぐみを海水浴場で亡くし、その後、まるで追われるように、

一人で海のない山間の小さな村である羽生蛇村に戻り、教師として復職を果たしていた。

この村は、子供が少なく、教員ももっと少なく、その分とても忙しい。

だが、それは高遠にとっては好都合だった。

少ない人数の子供は、一人一人ちゃんとみることができるし、悲しみも、忙しさの前にはその姿を薄める。

それに、村はとても素朴で、やっぱりほっとした。

高遠が半年前まで居たところは、都会とまではいかなかったが、ここと比べれば十分都会と言っていいところであり、

そこでは、きっぱりとひかれた透明な囲いが、他人を作るのが高遠には苦痛だった。

娘がいなくなってしまった後はもっとそれを顕著に感じた。

その囲いは透明で頼りないものであるのに、その外では、まるで違う世界の出来事のように「気の毒にねぇ」と言い合い、

「他人の子供を助けてたんでしょう?その間に自分の娘がねぇ」と少し皮肉を込めて流れる噂話を吐く人間が、

大勢いたように思う。その声の主は、囲いの外から高遠の姿を目にとどめると、口を閉じて人のいい顔で会釈をする。

後は見ないフリ。娘を亡くした狂ってしまいそうな悲しみと、その人達の振る舞いで、

離婚をし、村に戻ってくるまで、まるで自分が人間以外の何かになってしまったかのような気分だった。

そして、事故が起こってしまったその時から、ずっと思っている“なぜ、娘を助けてあげられなかったのか”という疑問が、

“今度こそは”という風に、村で暮らしていて、だんだんと変化していくのを感じて、高遠はようやくどうにか歩み始めたというところだ。

娘を亡くした悲しみはまだ癒えはしていないし、やはり、時折、一人になった瞬間、あの疑問が蘇って苛めてくる。

だが、“今度こそは”と、そう決意することで、悲しみだけじゃない、愛しい“娘”とちゃんと向き合える気がする。

自分の気持ちを変えてくれた羽生蛇村。だから、高遠はこの村が好きだ。

事情を知っていて、自分を気遣ってくれる校長も、腕白で溌剌とした村の子供たちも、高遠が大切にしていきたいものだ。

だが、

どうしても高遠には理解できないものがあった。

村で“無き者”とされた子供と、子供に課せられた“村の掟”。

それをどうしても、“母親”の高遠は、許すことができなかった。

今日、その象徴を見かけるようになって半年、ようやく、その子供と話をする機会に高遠は恵まれた。

***

校内の見回りももう少しで終わり、二階から一階に下り、職員室へと向かう途中、

廊下から教室の中、それから外に目を不意にやると、そこには、白い影があることに高遠は気が付いた。

校庭に誰かまだいるのだろうか、そう思い、教室に入り、窓に手をかけたが、その姿をはっきり認めて、手が震えた。

頭が無い子供。

そんなはずはない。そう思い、窓に手をかけたまま、目を細めてみてみると、わずかに影との間に輪郭があった。

あれは黒い袋を被っているだけだ。子供の服装に目をやると、白い着物であり、赤い帯を締めていた。

そこで、高遠はその子供のことがわかった。この村に帰ってきたばかりの頃に、目にしている。

あの時は、「今日はなにかお祭りでもあるんですか?」と、遠目に着物だった子供を見ながら校長に問いかけ、

校長は、苦笑いのような聞かれたくないことを聞かれてバツが悪いような表情だった。

そうして、幾日かかけて曖昧に聞き出して知った今まで知らなかった“村の掟”と“役割”は、

このご時世に普通に暮らしてきた高遠には、なんだかとても信じられないものだった。

あの子は、いったい、何をしているのだろう。

見つめていると、どうやら熱心に校舎を見つめているらしかった。

じっくりと身動きをせず、二階を見つめているらしく、高遠のことには気づいていない。

それに堪らなくなった高遠は、驚かせないように、ゆっくりと窓を開けた。

しかし、子供は開いた窓の音に肩を上げながら振り向いた。

「待って!」

そのまま高遠の姿を袋の中からしばし見つめると、踵を返そうと足を引くようにしてみせ、

その行動に焦った高遠は声をあげて、制止を促した。けれど、子供が止まり、向き合ってみると、

本当に子供が踵を返そうとしていたのかは、わからなくなった。

子供には立ち去る気は最初から無く、

高遠の方が、大人を恐れて子供が逃げる姿を見たくなくて、声をあげてしまっただけかもしれない。

「あなた、昼子ちゃん?…よね?」

問いかけを頭の中で巡らせるように時間が空き、戸惑いながら子供の頭が、縦に振られた。

その姿に哀憐の思いが浮かぶ。

「そう、そうよね」

“村の掟”に関することは高遠のなかで賛否両論ではあった。

例えば彼らがほとんど無意識に行っている田舎ならではの慣習は高遠のなかでとてもよく馴染んでいる。

自宅の畑でできたものを分け合うだとか、道ですれ違っただけで、他人同士、挨拶を交わすだとか。

しかし、村の独特の信仰や、村の中での権力などには学生のうちに実家を出て、疎いままだった。

だから、良い意味でも悪い意味でも、皆平等と思っている節が高遠の中にはある。

神代も、教会も、病院も、

村のまとめ役、村の冠婚葬祭を担う役、村の病気を治し予防する役、で収まり、他意がない。

そして、だからこそ、村の掟で“無視される子供”という存在を知って、自分が抱いていた村の印象を疑問に思わずにはいられない。

現代日本においてそれは人権侵害に値する行為だと糾弾するには村はどこまでも穏やかな面を高遠に見せ、

しかし、黒衣を被った子供はここにいる。

「私は、この小学校の先生をしている高遠っていうの。昼子ちゃん、ここで何をしていたのか教えてもらってもいい?」

精一杯優しく聴いてみて、高遠は考えた。

もしかしたら、この子は皆が言っている学校に行きたいんじゃないのか。

だから、あんなにも一心に校舎を見つめていたんじゃないのか。

村全員が無視をするのだ。孤独なのだろう。悲しいだろう。そして、同時にそう答えることを高遠は望んだ。

昼子が学校に通いたいと望むなら、絶対に叶えてみせよう。孤独を感じているのなら、一緒にいよう。

―――今度こそ。

しかし、答えは、すぐには返されなかった。

沈黙し、ただこちらをじっと見つめているような黒い布に隠れた双眸を見ながら、

高遠は、しだいに、身につまされて、ギュッと、窓のサッシを握りしめた。なぜかその瞬間だけ怖かった。

正体不明なものに話しかけているような気分を飲み干し、笑顔を崩さないように我慢する。

その姿は異常で、着せられている子供が可哀そうで、恐怖を振りはらって、再度、心に決めた。

もし、この子が今の現状が辛いと一言でも言ったなら、自分は体を粉にしても助けるのだ。

何かを確かめるように、少し遠くに居た昼子は、沈黙したまま一歩、二歩と、高遠の目前へとやってくる。

「学校を見ていました」

そして、高遠まで壁を挟んであと一歩というところまできて、そう言う。

「そうね、どうして学校を見てたの?」

「……」

「学校…通いたい?」

しばらく考えるように、黒い布が俯く。しかし、次に振られたのは横だった。

感情を伴わず、ゆっくりと黒い布が左右に振られる。その眼はじっとこちらを伺い、離れてはいないようだった。

警戒が伺える。

「大丈夫よ。私は村の掟には疎くて、どうしてこんなことをしているのかわからないくらいなの。

けど、こんなの間違ってると思う。子供が、大人や両親の都合で振り回されるなんて…絶対にあっちゃいけないもの」

「……」

「だからね、昼子ちゃんが学校に通いたいと思うなら、言ってみて。私が必ず、なんとかしてみるから」

黒い袋は考え込むように俯く、しかし、顔を上げると返された答えは再び、横だった。

今度は、先ほどよりかは速く、乱雑に袋が揺れた。

「いいえ、そうは思ってません。私にはこの生活のほうが性にあっています」

そんなはずはない。

高遠は忽然と闇の中で頭を溶かしている子供に向かって手を伸ばそうかと思った。

だが、昼子が言う。

「…それに、そんなことをしたら、貴女は、きっと、この村を追い出されることになる」

それはいったいどういうこと、と高遠は訊こうとすると、

押しとどめるようにして、じっと見つめる瞳が黒い布の内側から向けられていることに気が付いた。

今、やっと分かった。この子供には、まるで子供らしさというものがない。発せられる言葉からもそれが窺えた。

子供は、大人がするような意味を汲むことを願う、目配せを、黒い袋の中で、必死に高遠へと送り続けていた。

「私は大丈夫です。…けれど」

「…けれど?」

「…いつか、貴方にいくつかお願いをすると思います」

「お願い?」

そうして、昼子の目線はもともと見ていた校舎の二階へと向けられる。

「この学校の図書室の本を、貸して欲しいんです」

「本?」

こくり、と首がやっと縦に振られた。

「お願いできますか?」

「ええ!そんなの、いつでも」

拍子抜けして、声を上げた高遠が、「なんだったら、今日、いくつか持っていく?」と尋ねると、

昼子は「いいえ、今日はいいんです」と言う。

「それだけ?ほかには?」

「はい、今は…」

そうして、黙った昼子に訊きたいことは高遠の中でいくつもあった。

村の役割によって他人と隔絶してしまった子供―――文字は読めるのか、ご飯はどうしてるのか、

家ではどんな風に過ごしているのか、冬にそんな恰好で寒くはないのか。

けれど、昼子の「ただ、理解して欲しい」と押しとどめる、必死な目を前にすると、言葉は詰まってしまう。

だから、それらを訊ねるのではなく、昼子の「お願い」にしっかりと頷くことにした。

すると、いくらか、昼子の雰囲気もやわらいだような気がする。

「…ありがとうございます」

「ううん、これくらい」

それは本心だった。本当なら、昼子の家に行き、交渉するくらいのことを高遠はしてやりたかった。

だが、昼子があまりにも慎重なので、“今は”と昼子が設けた期限を信じ、そう言うと、ゆるゆると昼子の頭が揺れる。

それは、疲れ切った人間が、やっと事態の変化に希望を見出したかのような動作で、高遠は心配になり、その肩に触れようとした。

しかし、昼子は、一度、深くお辞儀をし、「もう、陽も暮れてきたので、家に帰ります」という旨を話して、こちらの出方を窺う。

それに、残念な気持ちになりながら、帰る家があることに、少しばかりホッとして、高遠は、今にも立ち去りそうで、

まるで一人っきりで生きているような子供に向けて、云う。

「私、貴女を知ってから、ずっと言いたいことがあったわ」

校長が絞り出すように言っていた。“否子”とは、その意味は要らぬ子だと。

「この世界に、要らない子供なんて、一人もいないのよ」

だからこそ、引きちぎられたそれは、痛烈に痛みを残す。それを知っている。

例え、親や親類に“要らぬ”とされてしまった子供が居ようと、それが、世界から存在を否定されることとイコールではない。

黒い布を通り抜けて、両の眼を捉えた高遠は祈るような気持ちで昼子に告げた。

そして、昼子は、少し俯いてから、同じように、高遠の両の眼に向き合う。

「……貴女は、優しい誠実な人です。もし、貴女を責める人が居るのなら、私はその人を許さない」

そう言うと、子供は黒い袋を揺らしながら、踵を返した。

そうして、残された高遠は自分の思い込みに気付く。

子供は初めから逃げようとなんてしてはいなかったのだ。

▼臍帯

赤い夕焼けが、すべてを染める。

自分の足元から伸びる影を見つめていると、その影を踏む人間がいた。

「また出歩いているのね」

「こんばんわ」

「ええ、こんばんわ」

赤い服に、赤いベール、微笑む顔は慈悲深く、その首には呪いの根源である眞魚十字が吊る下がっている。

八尾 比沙子。

「今日はとても寒いわ。凍えてしまわないように気をつけて。

貴女が倒れても、村の人達は貴女を助けることはできないもの。あまり、無理をしないように」

「はい」

「それとも、無理をしなければならない理由があるのかしら」

「今のうちに村の景色を見ておきたいのです」

「貴女は、妹と違って、潔いものね」

「……」

「それに、

・・・

貴女の目はとても不思議だもの。その目から見る世界は一体どんな世界なのかしら」

「…なんのことでしょうか、救導女様」

「いいえ?けれど、きっと、きっと、特別なのね。きっと、きっと……きっと」

呪いは繰り返される、陽は沈む、だから闇は、やってくる。

まずは、高遠先生がどこ出身なのかはわかりません。もしかしたら、羽生蛇村出身なのかもしれませんが、

極秘とはいえ、儀式の日に“星をみる会”を春海ちゃんのみ参加という形で行ったことからして、

村の風習に疎い、情報源となる親戚が居ない、=余所出身?という説で書いてます。

* 公式に出身は羽生蛇村だって載ってました。あああーなんで見逃した!

ナビゲーションガイドとキャラ紹介の文章が違うのが盲点でした。修正しましたすみません!2012.05/16

それから、春海ちゃんについてですが、2001年の時点では、春海ちゃんの両親は生きています。

ので、まだ、そんなに二人は親密ではない感じ、普通にもとから仲は良かったような気はしますが。

それから、最後についに出てきた八尾さん、

主人公の目が、美耶子みたいに盲目ってわけでもないのに視界を盗めないって気付いている感じ。ヒィ!

でも、主人公も、これで、黒幕側にも自分の目が幻視できないってはっきり判ったので、痛み分けかもしれません。

あと、羽生蛇村が異界に飲まれのは一般的には、深夜0:00のサイレンの時、なんですけど、

SDKはサイレンの後に石田さんに撃たれて眞魚川へ落ちて、その時の場所が、護岸工事現場で、

サイレンの時に存在してる2003年の場所、だから、隠し場所を工事現場にしたんですけど、あれ…?

もしかして、異界に飲まれたってその後?SDKが気絶してる間…?

じゃあ、工事現場は異界じゃないかもしれない可能性に書いたあとに気づいて私涙目。