▲死骸二

「屍人は不死だと」

不死の神の血潮が支配する化け物は個人として殆ど死にながらも不死である。

昼子はそう言っていた。だが、その不死性に疑問がある。

「その変質をつかさどるのが神の血を含んだ赤い水であるのならば、

例えばそれを取り除いた場合、動く死骸は再び静止するのか?

血管を切開し、内臓を取り除くかして体液や血を抜き、

その細胞が増えるという一定の量以下になるまで排除する処置を施す。

そして、水に触れない場所に安置しておけば“死”している状態と言えるのでは?」

「……そうですね。

屍人になって早い段階はまだ体内に押し出し切れていない本来の血液が残留しているはずですし、

体もほぼ人間のもののままです。

赤い水の増殖のスピードを上回って体外に排出できた場合ならそうかもしれません。

けれど、方法が難しいですよ。

1つ前の話の続きになりますが、

屍人は武器を持って攻撃してきますが思考能力はほぼありませんし、

不死となり、死への恐怖がなくなったことからも慎重さに欠け、単純な罠にもひっかかる。

目立った行動をせず囲まれたりしなければやり過ごすことはそんなに難しくない。

けれど、一番やっかいなのはやはり不死だということです」

屍人は、人間の暴力では完全に滅ぼすことはできない。

一定のダメージを受け、危険を感じると体を硬直させ蹲るという反応をする。

その時は体が歯が立たないほど堅くなり、出血も止まってしまう。

その状態で回復し、後に復活し活動を再開させる。

これだと、硬化しないようにダメージを最小限にして赤い水を排出する方法でも、

例えば点滴の針で排出するんでは増殖するスピードに敵うかわからない。

針も傷が治って押し出される事も考えられる。拘束しても“動けない手足”の為に感覚を共有している別の屍人がやってくる。

動くほぼ死体達は“助ける”という“知恵”ではなく、

人が体の痛むところを無意識にさするみたいな感じだと昼子は言った。

いつその応援が来るのかわからないその中で屍人を一人ずつ作業を施し続けることは儘ならない。

「また、屍人となって時間が経ったものは体自体が赤い水の影響を受け、変化してきます。

細胞の働きも関節の働きも別種のものになっている。

そういう存在から血を抜ききっても既にもとの死骸に戻れるとは考え難いですね。

赤い水は乗っ取った他者の肉体ならどうにでもできる。

肉自体に赤い水を貯蓄させ、外傷を与え出血をさせても

一定量以下にはできなくなっているという事も考えられます」

「硬化する暇を与えなかった場合の欠損はどうです?

四肢を硬化する前の一瞬で落とした場合再生はしますか?」

「……します」

その声が苦く吐き出すようだった。

「それは傷が塞がるということなのか、それとも手足自体がくっ付き、元に戻るということなのか。」

「くっ付きもしますし、手足を無くして欠損した場合でも代わりの四肢が生え、

一定時間で行動ができる形に自己修復します」

「切りおとされた方は?よくある話、こちらからも人体がまるまる再生するとか」

「それはないです。人数が増えることはありません。

切り落とされた方は肉塊として転がっているか、元の持ち主が回収するか」

「と、なると肉体の大部分があるほうに再生の可能性があるということだ。

含んでいる赤い水の分量が関係しているのかもしれませんね。

同じ分量になるように分けた場合はどうなるのか―――いっそ原型を無くした場合どうなりますか?」

ここに来て言っていいのかとすこし迷う風に昼子は答えた。

「再生しようとする、でしょうね」

「それでも再生できるのですか?」

「あの……確認を?」

昼子の言うことが真実であると確かめられるのは今の時点において屍人という存在についてのみであり、

確かめる方法は前述の通りになってしまう。不安げな昼子に宮田は淡々と言った。

「正体について確かめたいのは事実ですがね。

―――余計に、村人にバレずに、神代にも嗅ぎつけられず、

こちらも手傷を負わずに済ませられれば良いのでしょうが。

……人間を襲う本能の有無については保障しましょう。確かに凶暴だ。

大がかりな検証は難しいでしょうね。それから、貴女の言うことを鼻から信じて、

硬化するというアレに危害を加えてみるというのも、どうか。

現時点では、血液をアレからなんとか採取して検査してみるくらいはしてみたいですが」

「そう、ですか」

「指の先くらい落として観察する、という手もあります」

安堵したかのように力の抜けた顔がたちまち凍るのが見える。

宮田はそれから目を反らした。生き残るという20人前後の人間のほか、残りの村人が屍人になることを選ぶという少女のこういうところが割り切れていないと宮田は思う。

しかし、昼子は提案してみせた宮田に対して不器用に素振りを覆い隠す。ほかに方法がない事も良く分かっている。

「もし、行うのなら、私もその場に置いてください。幻視除けになります」

「……ああ、そうでしたね」

「体を潰された場合ですが、歪に再生するでしょう。原型を無くしても一固まりになろうとする」

勢い言われた内容に、宮田は呆れたように息を吐いた。

「傷が治るのだってエネルギーがいるでしょうに。一体どういう仕組みをしてるんだ。

堕辰子が自らの肉を生み出し回復しないというのに、

人間の体を乗っ取った血のほうは肉体の欠損をもろともしていないということもどうにも納得し辛い」

「やっぱり、取り込むことで変質するんでしょうね。

さっきも言いましたが屍人は時間の経過とともに赤い水を含み続け、体自体も変化し、

様々に姿を変えていきます。四足歩行、関節が曲がり、羽が生えたり、複眼ができたり……

頭がぐちゃぐちゃの異形になったり」

「変容について確認はしています。話を聞くにアレはまだ序の口のようだ」

「乗っ取り、と言ってもすり替わる、取り憑くという風ではなくて、

融合か、混合という感じですから、人間の体には傷を治す仕組みがあり、

それが出来なかったはずの堕辰子の血は、人間に侵入し、融合しその仕組みを手に入れ、

屍人という再生能力に富んだ化け物を作り出した、のでは。

陽の光についてもそういうことなのかもしれません。

屍人も、日中晒されている赤い水も、人間の皮膚を持ったせいか、

水中の微生物と融合して陽光を克服している……?

神代もそうなる。神の肉片を食べ、吸収して融合し、

そして、永遠に耐えることのできない精神のままの歪な不死の生き物になってしまった」

「……そうなると可笑しくはないですか?その神は儀式の成功の度に歴代の花嫁を得てきたことになる。

人間の肉体を得て、同じように再生能力を得れるのでは?」

その問いに昼子がピクリと動きを止めたらしかったので宮田は視線を上げた。

「“人間”」

先ほどまでとは反した呟くほどの忌む声だった。

「神代の人間は屍人のように優れた再生能力はありません。でも、代わりにどんなになっても死ねない」

「程度は知れませんが」

「私は切り傷や擦り傷を負ったことがあります。ちゃんと“人間のように”治った」

でしたら、やはり堕辰子は、と続けようとして昼子が遮る。

「でも、御印のある当人の美耶子にはどうしても訊けなかった」

そんなまさか。言おうとして、口を噤む。まるで人の姿をした盲目の少女。その姿を思って思考に棘のようなものが刺さった。

神の花嫁は屋敷のなかでその時まで大切に真綿に包むように育てられている。

その異常なまでの保護と花嫁への盲信は、往診を担当している宮田はよく知っていたからだ。

「―――気にし過ぎだというのは分かっているんですが、もしかしたら、と思うと……。

人間の寿命まで生きていると装う“姉”が怪しまれることが無いのだから

人間が治るくらいの傷なら“治る”のかもしれません。

なら、どこまでの損傷なら治るのか、年を取り、衰え、

体が腐っても残り続ける精神はどこから生じているのか。

改めて神代に産まれた者が“人間”か?と訊かれたらどうなのでしょうね。

少なくとも、人としての最期を迎えられない。私もそう。

神代から産まれ、幻視は出来なくても幻視を阻むという力があったこの体が果たして“人間”として足るのか。

再生能力に富んだ屍人という、赤い水と人間の肉体の融合体という形も、

神代の人々と同じく結局は歪な存在なのです。

しかし、血によって生まれた彼らは赤い水を含み続け、肉体を変化させられ、神の性質に近づく。

果てに歪さも無くなり、完全に神のものとなって赤い水に一体化して人間の体は失われる」

儀式で花嫁が送られた後も、堕辰子が人の体と神の肉片を選別していないともわからない事だ。

肉だけ返してもらい、人の体は廃棄されているのかもしれない。

ただ、堕辰子は復活に未だ儀式を必要としている。

そして、赤い水という生命を宿していた遺骸は、異界にある赤い水の集合体の海に何度も浸かる事を繰り返して、

最期には完全に神の領域に傾き切り、肉体を溶かすのだという。肉と混ざってしまった神代と相反して、完全な人間性の消失。

「…屍人が形を失うそれは“死”なのでは?」

しかし、昼子はこう言う。

「そう、でしょうか、溶けだした命はどろどろに混ざり合い、

神の一部になって生き続けているという事じゃないですか。

……思考も無く、苦痛も無く、孤独も、隔絶も、無く」

重ねて問う。

「そんなものが死と何が違うんです?」

宮田には死と同等なものに思えたそれに昼子は痛みを感じているらしい。

絞り出すように言う。

「……そうですね。個人の消失を死というのなら“死”だ」

村の旧暦の大晦日に黒装束に身を包み眞魚川に身を沈め、

一年の罪やけがれを祓い清めるという民族行事、海送り、海還り。

その成り立ちは化け物の行動からだとわざと飄々言い放って昼子は嘆息する。

昼子の死とはそれではないのか。宮田は思う。

「憧れるものでは?」

化け物からすれば死とも気付かないような穏やかな臨終。

言った宮田のその声に難じるような音が無かったか知る由もない。

それでも急に萎れたような気配で、昼子は「はい」と返した。

夏の終わりに彼女が気付き、答えることができなかった返答だった。

「そうです。―――そうなんです。それがもし、完全な“死”であったなら、

私は治しようもなくそういう穏やかな死に憧れる性分なのです」

そうして、ゆっくりと目を閉じ、首を横に振った。

―――でも、そこにはいかない。

「神代であるから」

「……神の血が、他種の生き物の体を乗っ取り、最後には己と同じ存在にする。

けれど、同じ体を構成していた肉に対してそうするわけにはいかないんでしょうね。

血は肉を乗っ取る事はできない。血が自分を包んでいる肉を溶かしてしまうわけにはいかない。

だから、神の肉を食べて吸収した不完全な不死の神代の者は屍人にはならないし、

赤い水は集合した命の楽園に神代を招けない。

結局、私は、条理に我儘を言ってるんです。

天戸に大人しく落ちることも、美耶子が生贄になる事も私が嫌だから、

やっぱり“彼女”にその役をやって貰いたい、と思う。

神から命を奪い取って産まれてきて身勝手なのかもしれません。

神が千年苦しみ、“彼女”が千年苦しみ、それを無視する。村人を身捨てる事も。

でも、それでもやっぱり、“彼女”が払えなかった代価を代わりに受けるのは嫌だ。

……私は、永遠に苦しみたくない。満足して死にたい。納得して死にたい。ちゃんとした形で。

異界にこの体を終わらせてくれる物があるのなら、それを何をしてでも手に入れたい。

それが……」

「二つの像」

「不死を殺す炎を作り出す。それを手に入れられれば、屍人も完全に死ぬ。堕辰子も死ぬ。

命を対価に燃やすらしい。けれど、私達には呪われた永遠の命がある。都合がいい、と思った」

害す者を排除できる。自分を苦しめる永遠も終わらせられる。キョウダイも生贄にならずに済む。

「……それが“救い”になると思った。そうなのだけど、今は、分からない」

神の肉と人間の肉の混ざった体で生活し出すだろう姉妹が、ごく普通の人生を過ごしたら。

家族を得て、子供を産んで、生まれてきた新たな子供に神の肉は当然として混ざっているのだろう。

生贄を捧げずに済むんだとしても、その時、“彼女”のように姉妹が次の世代に理不尽な掟を課さないとどうして言える。

一人の女から二人の子供が産まれ、その子供から四人の不完全な死が産まれる。姉妹は改宗するのだと宮田は思う。

堕辰子ではなく、完全な死を生み出すという二つの像を奉って―――

そうしないために、血を絶やそうと生き、尊く殺しあう事を救いだとするのも、切ないと言うのなら。

「“呪い”の様です」

知らぬ知らぬの内に自らが忌みした事を成そうとしている。

恐ろしく、そして逃れ難い。しがらみ、頸木。それが嫌だ、と子供は呻いた。

別名、堕辰子の生態を考えようの話。

血と肉云々の話は個人の考察、解釈になってます。捏造とこじ付け妄想注意。

説明回はどうしても長くなります。すいません。

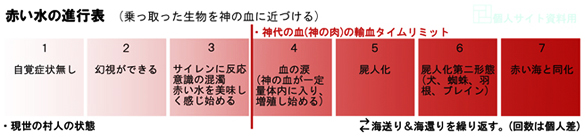

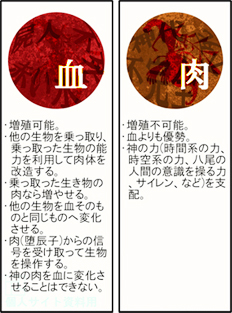

一応、分かりやすいかはわかりませんが、下に図を突っ込んどきます。参考になったら万々歳。

ホラーは正体が判明しちゃった時点でホラーじゃなくなってしまうという自論があるんですが、

この話の趣旨の絶望からの脱却的に正体と称した捏造を使ってバンバン埋めていこうと思ってます。

主に堕辰子とかもう様々な。公式じゃないので重ねて注意をお願いします。

そして最後に。

前々回言っててやっぱり番外と矛盾した黒衣のキャストオフについて。

ぐあああ!途中で出ちゃったアイデアだからしょうがないけど、ぐあああ!