―――――アレハ一体ナンナノデショウ?―――――

―――――ワカリマセン、ワカリマセン、ワカリマセン、―――――

―――――情報ガ不足シテイマス。―――――

―――――??―――――

知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ

知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ

知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ

知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ知リタイ

保健室から先生を呼んだあと、

はやっと学校から開放された。

気を失っていた男は学校の指示で救急車を呼び、病院へと送り、事情は、黒いフード付きのコートの男に酷いことを言われ、

学校に逃げ込んでいた少女が話すということで、事は収まった。

もともと無関係だったは、軽く事情を訊かれるのみで、「気をつけて、まっすく家帰るように」と担任に言付けられて終了だ。

彼女はどこかトボトボとアパートに向かい、学校が見えなくなったところで、スパッと踵を返して、家と逆方向に走り出した。

――――が、回りの目を気にして、早足に留めた。

彼女は探さなくてはならない。

蝶ネクタイの持ち主、バーテンの格好をした人、青いサングラスに金髪な人、

あの恐ろしいほどの力を持った人。

***

新宿の情報屋は、“彼女”はそんな大層な、もしくは、ふざけてるとしか思えないそんな名前ではない、と軽く笑い飛ばした。

「あの子は本来、シズちゃんなんかとは、まったく違う世界の人間ですよ。」

まったく、あの二人が一緒にいることが不思議でしょうがありません。話す機会なら俺のほうが早かったのに、まったく、もったいないことをした。

不思議、というより、気に入らないといったふうに顔を顰める情報屋は、次の瞬間には機嫌の良い笑みへと戻る。

「あの子は検索機能のついた市立図書館みたいな子です。」

市立図書館?

その妙なフレーズに記者は詳しく訊いた。

訊いた内容は以下のような乱雑な文章で綴られている。

市立図書館

・サヴァン症候群ではないらしい。

・膨大ではないものの沢山ある知識の塊。

・彼女のふたつ名である“賢者”のくだり

・地元の歴史や、その地域の住民のリクエストに答え、本を仕入れるシステム=どこかマニアックな知識の分類。

・人間的偏り。

検索機能

・その思考形態?

・ここは良くは分からないが、彼によると、彼女の飛び飛びな思考のことらしい。

・1つのキーワードからいらないことまで思考・・・?

「まぁ、それもあの子を指す言葉としては役不足ですがね。」

と、いうと?

そう訊きかえす記者は気づかなかった。

彼の目には確かな狂気が宿っていた。まるで、真っ赤に溶けながら回る回る溶岩のように。

「あの子は、ね、冷静な獣の飼い主なんです。」

***

回る回る、町は、時は、彼女は、世界は、

大きな歯車と、彼女の張り付けたような小さな歯車と、

そして、壊れて怪我をした獣は、恋しくて叫ぶ叫ぶ叫ぶ、

あああああああ、知リタイ!

***

人が人の上で跳ねた同日午後11時

今では池袋の町は堂々と夜の顔へと移り変わり、様々な人間を、闇と人工的な光のなかに孕み続ける。

夜を渡る人々は、例えば学生や社会人の新歓コンパの集団だったり、その集団を引き止めるカラオケの客引きだったり、

通勤ラッシュの朝とは比べ物にならないが、そこそこの雑踏が行き交っていた。

そして、大きな歯車に乗ってしまった学生服の少年と、もともと自分の歪な歯車を回し続けていたある女性も、そんな夜の町で相対し、

少年は1つの幕を開け、その開幕の鐘を鳴らした。

重なるように、なんども、なんども、なんども、ハーモニーのような、不協和音のような―――――

少年は、その鐘を聞きながら、何かの始まりを確信した。

何の始まりなのかはわからないが、少年の胸には恐怖と、それを包み込んで押し沈める期待で満ちている。

そんな1つのなにかの始まりの場面に、これから始まるものに深く関わっていく、

もしくは、主役とでもいってもいいくらいの人々が各々、自分の携帯を開き、ある者は首を傾げ、ある者は睨み、ある者は笑った。

そして、彼女も。

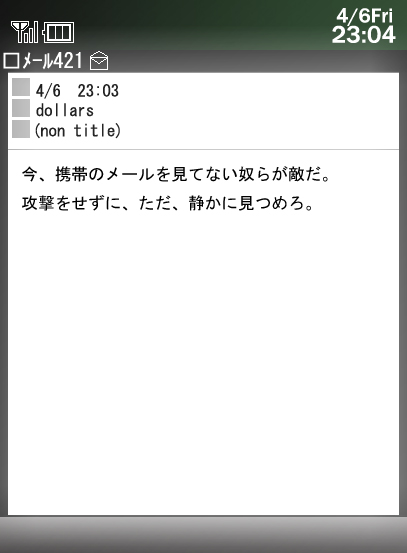

携帯の画面に表示されているメールの文面はこうだ。

『今、携帯のメールを見てない奴らが敵だ。攻撃をせずに、ただ、静かに見つめろ』

は携帯を開いたまま、深く被った帽子のツバを少し上げて、あたりを見渡す。

すると、自分と同じように携帯を開いてどこか一点を見つめる様々な人たちが居る。この人達は味方なんだよね。とホッとして、

その人たちに習って、彼女はその視線の先を見ると、困惑の表情でうろたえる女性と、数人の男の人達を発見した。あの人達が?

そして、見つめ続ける。

この行為がいったいなんなのか、彼女は知らない。

ただ、こんなに視線を受けたら、そりゃあ、うろたえるよね、と、もし自分だったら泣くかもしれない、と思い、女性に同情しながら、

一体何故、今まで、あって無いようなこの集団の敵と判断されたのか疑問に思った。

見た目綺麗な普通の女の人なのに。

そして、女性を見つめるふりをしながら、は、先ほどまで女性と口論していた、自分のクラスメイトを探した。

あれは確か、

(竜ヶ峰君だったよね?)

自己紹介のとき、名前が物々しくて印象に残った少年。

雑踏のなかからだったので、確証とまではいかないが、あれは確かに来良学園の制服だったし、

真面目な短い黒髪や、幼い横顔も竜ヶ峰帝人のものだったように思う。

(ダラーズだったの?竜ヶ峰君も)(まさか)(でも・・・)

ダラーズの敵だと判断された女性と口論していた少年は、前記の文面のメールが送られてきた後、

が携帯から目線を戻した頃には、その姿を消していた。

今日の帰りのときの、『人の上で飛び跳ね事件』のことから考えて、彼は何かやっかいなことに巻き込まれているのではないだろうか?

まだ、話してもない自分のクラスメートを心配して、―――――は馬のようで恐ろしげな嘶きを聞いた。

***

なぜ、心配性で対人恐怖症の彼女が、危険な深夜の池袋に繰り出し、ダラーズという組織からのメールを受信したのか、

後者はともかく、前者はこうだ、

彼女は壊されたのだ。

足拭きマットを買った日、コンビニで弁当を買った日、彼女が蝶ネクタイを拾った日。

***

は、60階通りのビルを垂直に走行する黒いバイクに凍りつき、助けを求めるように辺りを見渡した。

それは、地球の重力を無視する黒いバイクに恐怖する自分を助ける人を欲していたのか、

落ちるような速度で走るバイクに跨った、個性的なヘルメットをした人物を助けるための大きな布を欲していたのか、

それは良く覚えていない。

ただ、そのとき偶然にも、彼女は発見した。

蝶ネクタイの持ち主、バーテンの格好をした人、青いサングラスに金髪な人、

あ、

彼女の足は再び動き出した。

黒いバイクを呆然と見つめる人々を掻き分けて、普段、人の目を気にする彼女が嘘のように、

押しのけ、ぶつかり、「退いてください」と声を出して。

黒いバイクに乗った人物が、背中から影で出来た鎌を取り出そうと、臆病なはずの彼女の目には届かない。

彼女は、時が止まったような空間のなか、ただただ、目に留まった人物へと向かって走っていった。

獣は叫ぶ叫ぶ叫ぶ

***

「冷静な獣?」

三流雑誌記者に話してやるにはもったいないかと思ったが、

折原臨也は、誰かにこの話をしたくて堪らず、嬉々として言葉を舌に乗せた。

「そうです。“冷静な獣”」

曰く、

あの子の頭はいつでもどこか冷静な部分が残っている。

例えば、泣いて叫んでいるときでも、腹を抱えて笑っているときでも、

まぁ、ないでしょうが、相手を殺したいほど激怒しているときでも、あの子はどこか冷静で理性的なんです。

傍目にはわからないでしょうが。

「はあ・・・?」

「いつも、自分や物事を冷静に客観視している自分がいて、その客観視している自分をまた客観視している自分がいる。

そしてそれは何重にも重なり、その全てを客観視している自分がいて・・・と、キリがないドロステ効果みたいなのが彼女の脳内です。」

ドロステ効果、と、記者が手帳に書いて二重丸をするのを見守って、ああ、帰ったら調べるのか、と、

記者へと寄せる好奇心が、もう、一欠片もないことを自覚しながら、折原臨也はその後、ほとんど独り言のように呟く。

「まぁ、自分自身が自分を客観視するっていうことなら誰にでもあって・・・というより、むしろ無ければならないことだし、

その能力のない人間は社会に適合できずに、我が道が奈落の底に続く道だろうと、疑いもせずに突き進んでいくでしょうね。

まぁそういう人間も面白いですけど。

―――あの子はその客観視の量のが一般人の何倍も何倍も多く、そして、形態が異常なほど孤立してる。」

もう、返事を返すことも出来なくなった記者を置き去りにして、彼は呟き続ける。

その言葉のひとつひとつに彼女の面影を追うように唇を歪めながら。

「まるで、それぞれが違う人間のように、“話し合い”をするんです、彼女の頭は。」

***

は臆病な人間だ。

特に人間に。

それは、彼女が人間に少し詳しいからだ。

知識というものは、無知よりも、少し知ってるくらいのほうが恐怖を煽る。

彼女は“人間”を少し知っている。

長い長い、“自分”という“人間”を観察してきたワタシという存在が知っている。

***

“人間”は狡賢く、愚かで、世界の基準に振り回されて、できるなら善くなりたく、けれど善くなりすぎることは嫌で、しかし、中途半端も嫌。

我侭で馬鹿でもありアホ。しかも没個性で、周りからの印象が薄い一般の・・・「そこまで言うことないんじゃないの?」

思わず罵ってしまった“ワタシ”に“私”が窘める。そして、次々に“わたし”が口を開く、

「自分で自分を罵るって」「セルフ?」「いや、だって調子に乗るよりはいいじゃない」「少しは調子に乗って恐怖症を治そうよ」

「治ったことになるのそれ?」「お腹減った」「今関係ない」「煮物のレシピは・・・」「それより、マゾってなんでマゾって言うか考えようよ」

「いや、やめようね」

「「「「はーい」」」」」

ワタシは知っている。

“私”は“ワタシ”であって“わたし”であると。

いやに哲学的な台詞であるが、意味することは簡単だ。前記の発言は全てワタシと同一人物の頭の中で泡のように浮かんだ会話であって、

ワタシも私の一人でしかない。・・・こんなことを言ったら世間の人たちは眉を顰めて「自称二重人格?」と若年者がなりやすい

若さゆえの、ある意味病気だと思われること請け合いだが、彼女は別にこの妙に騒がしい頭のなかを誰かに申告するでもないし、

命の危険に晒されると第二の人格が覚醒して、バーサーカーになるとかいう設定はない。精々合理的にトンズラする程度の能力だ。

そして、本格的な二重人格とも少し違う。

わたし達は、彼女に従順で、特化していない。しかも、先ほど泡のよう、と言ったように浮かんでは消え、浮かんでは消える存在。

“人格”というにはあまりに儚い。それがわたし達。

けれど、一人、例外がいる。わたし達のなかで、泡どころか、国歌に歌われるような岩のような

存在であるその“わたし”は絶対不動のまま常に私を左右する。

ワタシは知っている。

今、全ての私達に思考を止めされた“わたし”がそれであり、とある男が“冷静の獣”と名づけたらしい。

「獣って」「いや名づけるも何も“わたし”は“わたし”なんだけどね」「あの人ちょっと中学二年から卒業できてないよね」「失礼だよ」

「誰に?」「ファンの人とか」「あれ、あの人はいいの?」「だって・・・」「「「「うん、だってね・・・」」」」

「やめようね」

「「「「はーい」」」」

ぎゃーぎゃーわーわー

とにかく、彼女は人間を少し知っていて、知っているからこそ、自分が嫌いで好きだった。

冷静な自分は物事の二面性をよく理解して、善いことと悪いことは表裏一体であって、

どちらに傾くことはあっても、利点と損害は存在すると知っている、

ある意味、合理的な思考とも言えるが、行動の決定は自分の多数決であったから、彼女の現実での行動は合理的ではない。

“冷静な獣”と呼ばれる何時でも冷徹で鷹揚で豪胆で泰然自若な自分が“利益”ために必要な行動を計算しても、沢山の自分たちはそれを拒否するのだ。

その理由は沢山あったが、例えるならば、68億人の世界が上手く回らないのと一緒だ。

様々な価値観があり(一個人のなかに様々な価値観があるというのも変な話しだが)、全ての人間が合理的とはいかず、利益は滞る。

“冷静な獣”はそれを容認している。アレは本当にあの男が名づけたようなモノだ。

いつでも冷徹、鷹揚、豪胆、泰然自若。知識を求め、そこにあるものをそのまま受け入れ、思考する。

そんな獣がある日、壊れた。

「まあ、壊れたというかね」「人間らしくなったというか」「不安だよ」「楽しいよ」「煮物うまい」

「すいません」

「「「「まぁまぁ」」」」

足拭きマットを買った日、コンビニで弁当を買った日、彼女が蝶ネクタイを拾った日、

あの恐ろしいほどの力を持った人に壊された。

「壊れちゃったねぇ」

これは、いつでもない、どこでもない、これはただの“わたし達”の独り言。

***

ダラーズの初集会の日、夜11時頃

池袋の自動喧嘩人形と呼ばれる平和島静雄が、無口な友人であるセルティ・ストゥルルソンの、

聞えるはずのない叫びと、影でできた鎌を己の背中から取り出して振り回すという人間離れした躍動を目にした後、

彼は少し迷っていた。

今回、ここに来たのは、露西亜寿司のサイモンに誘われて入ったダラーズとかいう、ネットを媒体にした来るもの拒まずな組織から、

今まで全くなかった組織としての活動をメールで知らされ、ちょうど暇だったし、好奇心半分でやってきたに過ぎない。

それだというのに、思いがけず友人の新たな一面を垣間見てしまった。

首を持たないデュラハンの叫び、産声、存在表明。

物静かで、自分の話に相槌を打ってただ聞いてくれる優しい友人。

その友人が叫んでいた。たしかに叫んでいた。ビルから垂直に走り降りて、鎌を振りかざし、ダラーズの敵とか言う奴らをぶっ倒して。

彼はまだ、友人がデュラハンだということ、どころか性別すら今の時点で知らないのだが、

もともと、「もしかしたら人間じゃないかもな。」とは、思いながら、

友人の不可解な影のようなものを見て、自分のなかで了解していたし、それを重要視するほど彼も“普通”ではなかった。

今、その暗黙の了解が、友人の間接的な肯定で証明されてしまい、彼は迷った。

自分は、あの友人に何をしてやればいいのか?

「喧嘩ヨクナイヨー、皆寿司食う、イイヨー。お腹イッパイ、夢イッパイ、笑顔イッパイ、ワタシ達儲かって懐イッパイ」

隣のサイモンが不可解な影で出来た鎌を振り回すセルティを見ながら言った。

だが、ぼやきなようなものなので、何も返さず、静雄は煙草をふかす。

ダラーズの敵だとかいう奴らをぶっ倒すと、セルティは逃げた女を追いかけてその場から走り去る。

手伝ってやろうかとも思ったが、止めた。

彼にはまったく事情が分からなかった。

彼は昨日、“反吐が出そうなこと”の後、忘れる為の薬としてサイモンの店で酒を飲み、

通りがかったセルティを見つけ、残っていたアルコールのせいか、彼女に愚痴を零してしまったのだが、

そのときも彼女は、話を聞いてくれるばかりで何も言わなかった。(というかご存知の通り喋れない)

そのあと、少し様子が可笑しかったが、彼は“とある少年”に頭突きをして彼女を送り出し、彼女のその後のことは聞いていない。

「まぁ、後で訊いて見るか」

彼は、黒いバイクの嘶きを聞きながら呟く。彼は今回はセルティを手伝うのを諦めた。バイクは町の中へと姿を消した。

まあ、それより何より、静雄には、今の友人が、楔から解放された鳥が楔を打った者に叫びつけ、

己の翼を誇示して、誇っているようにも思えたから。なのだが、わざわざそれを頭の中で文章化させるのは面倒だったらしい。

そんな首なしライダーに伝のある彼を他所に、初めて集まったダラーズの面々は、

現実を疑うほんの5分ほどの瞬劇に、皆一様に瞬いて、今宵の開幕式が尚早に終わったことを悟った。

サラリーマンは現実を思い出そうと足早に、学生はなにかの始まりに目を輝かせ、主婦はもうこんな時間!と次々に解散していく。

静雄達も例外ではなく、自らの住処に向けて足を運ぼうと、街頭から背中を離し、短くなった煙草の火を踏み潰す。

そして、

「あああ、あの!」

そんな時、やっと彼女は彼にたどり着いた。

獣は愛を叫ぶ叫ぶ叫ぶ